रोस्टोव की आर्थिक संवृद्धि की अवस्थाएँ

रोस्टोव की आर्थिक संवृद्धि की अवस्थाएँ (Rostow’s Stages of Economic Growth)

जिस तरह व्यक्ति, शिशु, किशोर, तरुण तथा युवावस्था से गुजरते हुए वृद्धावस्था में पहुँचता है उसी तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था या देश पिछड़ेपन से लेकर विकास के चरम बिन्दु पर कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आर्थिक अवस्थाओं की खोज काफी समय पूर्व ही शुरू हो गयी थी। प्रो. रिचार्ड टी. गिल के शब्दों में, “अर्थ-व्यवस्थाओं के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की खोज इंग्लैण्ड की महान् औद्योगिक क्रान्ति के समय से ही प्रारम्भ की जा चुकी है। आर्थिक विकास की अवस्थाओं के इस दृष्टिकोण ने, जो कि सैद्धान्तिक के बजाय वर्णनात्मक अधिक है, विकास प्रक्रिया की अनेक अवस्थाओं में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है जिसमें से सभी देशों को अपने स्वाभाविक आर्थिक उद्गम व विकास के लिये होकर गुजरना होगा।”

प्रो. रोस्टोव ने आर्थिक संवृद्धि की जिन अवस्थाओं को बताया है कि वे अधिक वैज्ञानिक व तार्किक है। उन्होंने अपने आर्थिक वृद्धि विश्लेषण में ऐतिहासिक विधि-विधान को अपनाया है तथा आर्थिक संवृद्धि की निम्नलिखित पाँच अवस्थाएँ बतायी हैं

- पूर्व औद्योगिक अवस्था अथवा प्राथमिक अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था अथवा परम्परावादी समाज की अवस्था,

- आत्म-स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था,

- आत्म-स्फूर्ति की अवस्था,

- उत्तरोत्तर विकास की अवस्था या परिपक्वता की अवस्था,

- अत्यधिक उपभोग की अवस्था ।

1. पूर्व औद्योगिक अवस्था अथवा प्राथमिक अर्थ अव्यवस्था की अवस्था अथवा परम्परावादी समाज अवस्था-

रोस्टोव के अनुसार ऐसी अवस्था में न्यूटन के पूर्व की तकनीक व विज्ञान होता है। यह आर्थिक संवृद्धि की प्रथम अवस्था होती है। यूरोप में ‘औद्योगिक क्रान्ति’ के पूर्व यह स्थिति थी। इस अवस्था में जन्म व मृत्यु दरें अधिक रहती हैं। जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यहाँ ‘माल्थस के अवरोध’ कार्यान्वित होते हैं।

उत्पादकता कम स्तर पर रहती है। कृषि ही मुख्य व्यवसाय व कृषि ही राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन होती हैं। एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने में गतिशीलता कम रहती है। ऐसी अवस्था में देश में यातायात, संचार, व्यापार, राज्य के कार्य, राष्ट्रीय व प्रतिव्यक्ति आय सब निम्न होते हैं।

प्रो. रोस्टोव के अनुसार, परम्परागत समाज से तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जिसकी संरचना का विकास न्यूटन से पूर्व के विज्ञान और तकनीक तथा भौतिक जगत के प्रति न्यूटन से पूर्व के दृष्टिकोणों पर आधारित, सीमित उत्पादन फलनों की सीमाओं के अन्तर्गत होता है।”

परम्परावादी समाज में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती है-

- देश के अधिकांश साधन कृषि में लगे होते हैं एवं राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्त्रोत कृषि होती है।

- उद्योग धन्धे अत्यन्त पिछड़े होते हैं।

- कृषि उत्पादन प्राचीन व अवैज्ञानिक होते हैं।

- कृषि उत्पादन अत्यन्त कम होता है।

- राजनीतिक सत्ता भूमिपतियों के हाथों में होती है।

- समाज में पारिवारिक व जातीय सम्बन्धों का बोल वाला होता हैं।

- प्रतिव्यक्ति आय व बचत कम होती है। बचतों का अधिकांश भाग स्मारकों, धार्मिक व सामाजिक उत्सवों पर व्यय होता हैं।

- कुल मिलाकर देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था दुर्बल एवं अविकसित होती हैं।

2. आत्म स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था-

रोस्टोव के अनुसार इस अवस्था में विकास के आवश्यक साधनों जैसे - श्रम, पूँजी, कच्चा माल, व तकनीक आदि का विकास होने लगता है। लोग परम्परावादी रीतियों को छोड़कर बचत, विनियोग व लाभ वृद्धि का प्रयास करने लगते हैं। इस अवस्था में व्यापार व वाणिज्य बढ़ता है। नए-नए निर्माण कार्य शुरू होते है तथा नई संस्थाएँ जन्म लेने लगती हैं। भूमिपतियों का प्रभुत्व कम होने लगता है क्योंकि समाज में राजनीतिक जागरूकता आने लगती है।

डब्ल्यू डब्ल्यू. रोस्टोव के अनुसार रूढ़िगत समाज से आत्म-स्फूर्ति के लिए पूर्व-स्थितियों की प्रक्रिया निम्नलिखित ढंग से होती है :

“इस विचार का प्रसार होता है कि आर्थिक प्रगति सम्भव है तथा किसी अन्य लक्ष्य के लिए, जो आवश्यक स्थिति हैं, वह श्रेष्ठ समझी जाती है, चाहे वह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हों, निजी लाभ, सामान्य कल्याण अथवा बच्चों के लिए श्रेष्ठतर जीवन हो। कम से कम कुछ के लिए तो शिक्षा आधानिक सक्रियता की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए विस्तार तथा परिवर्तन करती ही है। निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, या दोनों में नए ढंग से साहसिक व्यक्ति आगे जाते हैं, जो बचतों को जुटाने और लाभ या आधुनिकीकरण के अनुसंधान में जोखिम उठाने को तैयार होते है। पूँजी की व्यवस्था करने के लिए बैंक तथा अन्य संस्थाएं प्रकट होती है। निवेश बढ़ते है, विशेष रूप से परिवहन, संचार तथा कच्चे माल में, जिसमें अन्य राष्ट्रों की आर्थिक रुचि हो सकती है। आन्तरिक तथा बाहरी व्यापार का क्षेत्र बढ़ता है और कहीं-कहीं निर्माणकारी उद्योग प्रकट होते हैं, जो नई विधियों का प्रयोग करते हैं ।” इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं।

- पूँजी विनियोग 10% तक पहुँच जाता है।’

- गाँवों में सड़कों व अन्य साधनों के विकास होने से लोग शहरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं।

- खाद्यानों का आवश्यकतानुसार उत्पादन होने लगता है।

- कृषि के उत्पादन में आधुनिकता आ जाती है।

- इस अवस्था में भी विकास संभव है पर उसकी गति धीमी होती है।

- देश का राजनैतिक एकीकरण हो जाता है जिससे संगठित अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाती है।

- उद्योगों की भी स्थापना हो जाती है पर विकास की गति धीमी रहती है।

- व्यावसायिक, भौगोलिक व सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है, यातायात के साधन सरल व सस्ते हो जाते हैं ।

- रोस्टोव के अनुसार कोई भी देश इस अवस्था में 100 वर्ष तक रह सकता है।

- इस अवस्था में उत्पादन के अंग अनुकूलतम रूप में एकत्रित हो जाते हैं।

आत्म-स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था की पूर्ण शर्तें-

ये निम्नवत् है-

- निवेश की दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत या उससे अधिक किया जाना होता है।

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो ताकि बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या को आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की जा सके।

- सामाजिक उपरि-पूँजी का निर्माण किया जाये।

- अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होना चाहिये।

- आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन भी होने चाहियें। समाज को यह

विश्वास होना चाहिये कि विकास सम्भव है, सामाजिक मूल्य परिवर्तित होने चाहिये तथा समाज को

आधुनिकीकरण अपनाने के लिये तैयार होना चाहिये।

3. आत्म स्फूर्ति की अवस्था-

यह अवस्था विधिवत् विकास की अवस्था अथवा आर्थिक उड़ान की अवस्था आदि नामों से जानी जाती हैं। प्रो. रोस्टोव के अनुसार-

“आत्म-स्फूर्ति की अवस्था से आशय ऐसे अन्तराल से है, जिसमें विनियोग की दर बढ़ती है और वास्तविक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रारम्भिक परिवर्तन से उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं और आय का प्रवाह इस प्रकार होने लगता है कि विनियोग द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन की प्रवृति बढ़ते रहने की होती हैं।”

विकास आदतों तथा इसके संस्थानिक ढाँचे का अभिन्न अंग बन जाता है। प्रो. किन्डल बर्जर ने आत्म-स्फूर्ति की अवस्था को इन शब्दों में समझाया है- “यह प्रगति की ऐसी अवस्था है जिसमें विकास की रुकावटें दूर हो सकती है। विकास की दर को चक्रीय वृद्धि नियम के अनुसार बढ़ाने हेतु विनियोजन की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। अर्थव्यवस्था कुछ मामलों में आत्म-निर्भर होने लगती है।”

रोस्टोव के अनुसार, एक समाज के जीवन में आत्म-स्फूर्ति एक ‘बड़ा जलाशय’ है, “जब वृद्धि अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है तो आधुनिकीकरण की शक्तियां स्वभावों तथा संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष करने लगती हैं। परम्परागत समाज के मूल्य तथा रुचियां बाधाओं को पार करती हुई निर्णयात्मक ढंग से आगे बढ़ जाती है और समाज के ढांचे में चक्रवृद्धि ब्याज निर्मित हो जाता है।” ‘चक्रवृद्धि ब्याज’ से रोस्टोव का अभिप्राय यह कि “आर्थिक वृद्धि सामान्य रूप से ज्योमितीय गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। जैसेकि, यदि मूलधन के साथ ब्याज को मिलते रहने दिया जाय तो, बचत खाता बढ़ता है।” एक और स्थान पर, रोस्टोव द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, “उत्कृष औद्योगिक क्रान्ति है, जो उत्पादन के साधनों पर, आमूल परिवर्तनों से प्रत्यक्ष जुड़ी रहती है। जिनका समय की अपेक्षाकृत छोटी अवधि में अपना निर्णायात्मक परिणाम होता है।” आत्म-स्फूर्ति की समय-अवधि छोटी मानी गई है। यह लगभग दो दशकों तक रहती है।

आत्म-स्फूर्ति की अवस्था के लक्षण-

आत्म-स्फूर्ति की अवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं।

- यह अवस्था राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर, जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक रहती है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश में निवेश भी बढ़ता है।

- इस अवस्था में पिछले काल में जो कार्य शेष रह जाते हैं, उन्हें पूरा किया जाता है।

- इससे पूर्व अवस्था कृषि में 75% लोग लगे रहते थे। इस काल में उनकी संख्या केवल 40 या इससे कम हो जाती है।

- इस अवस्था में पहुँचने हेतु विदेशी पूँजी का होना या ना होना बहुत अधिक निर्णायक नहीं होता है।

- सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक क्रान्ति आने से नवप्रवर्तन अधिक होते हैं।

- प्राकृतिक साधनों का बेहतर उपयोग होता है।

- उन व्यक्तियों की आय बढ़ने लगती है जो बचत करके पूँजी निर्माण करते हैं।

- विनियोग दर 10% से ज्यादा हो जाती है।

- राष्ट्रीय भावना का विकास होता है जो आत्म-स्फूर्ति की प्रेरक शक्ति होती है।

- उद्यमी वर्ग का विकास हो जाता है तथा शक्ति एवं यातायात के साधनों का विस्तार हो जाता है।

रोस्टोव ने स्पष्ट किया है, “यदि अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हम सीमांत पूँजी-उत्पादन अनुपात 3.5:1 ले लें और यदि यह मान ले कि जनसंख्या वृद्धि 1-1.5% प्रतिवर्ष वर्ष है, जोकि असामान्य नहीं है, तो स्पष्ट है कि यदि प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को नियमित करना है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 3.5 और 5.25% के बीच कुछ नियमित रूप से निवेश करना होगा। इन मान्यताओं के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 2% वार्षिक वृद्धि की अपेक्षा रखती है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 10.5 तथा 12.5% के बीच कुछ नियमित रूप से निवेश करना होगा। इसलिए परिभाषा तथा मान्यता के अनुसार विशिष्ट जनसंख्या स्थितियों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत गतिहीन प्रतिव्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में महत्वपूर्ण नियमित वृद्धि तक संक्रमण के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय उत्पादन का उत्पादकता से निवेश अनुपात 5% के आस-पास से बढ़कर 10% के आस-पास चला जाए।”

आत्म-स्फूर्ति के लिए अन्तिम आवश्यकता ऐसे सांस्कृतिक ढांचे का पाया जाना अथवा प्रकट होना है जो आधुनिक क्षेत्र में विस्तार की प्रवृत्तियों को काम में लाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था निर्मित वस्तुओं की वास्तविक माँग बढ़ाने के लिए बढ़ती हुई आय में से अधिक बचतें जुटा सकें और प्रमुख क्षेत्रों के विस्तार के माध्यम से बाहरी बचतों का निर्माण कर सके। रोस्टोव कहते हैं, आत्म-स्फूर्ति पूर्व स्थितियों के शानदार समूह की आवश्यकता समझती है, जो समाज के आर्थिक संगठन, उसकी राजनीति और उसके मूल्यों के वास्तविक पैमाने के बीच में पहुँच जाए” यह सामान्य रूप से परम्परागत समाज से चिपटे रहने वालों या जो अर्थव्यवस्था का नवीनीकरण करते हैं व उनमें से जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी निश्चित सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विजय की साक्षी हैं। “सामान्यतया, यह समाज को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह उत्कृष के दौरान नवीनीकृत क्षेत्रों से परे तक आधुनिक प्रौद्योगिकी के ढंगों का विस्तार करने पर अपने प्रयत्नों का संकेन्द्रण करे और उन पर दृढ़ रहे।”

आत्म-स्फूर्ति की अवस्था की आवश्यक शर्तें-

प्रो. रोस्टोव ने आत्म-स्फूर्ति की तीन आवश्यक शर्तें बतायी हैं -

-

शुद्ध विनियोग का राष्ट्रीय आय के 10% अथवा अधिक होना-

राष्ट्रीय आय में वृद्धि आबादी की वृद्धि दर से ज्यादा होनी चाहिए। ताकि प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके। वास्तविक आय वृद्धि का न्यूनतम 10% अथवा अधिक भाग उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिये इसलिये घरेलू बचतों को निम्नलिखित उपायों से प्रेरित करना चाहिए -

- अनावश्यक उपभोग को कम किया जाये।

- वित्तीय एवं बैकिंग संस्थानों का पर्याप्त विस्तार किया जाये।

- अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुये क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास किया जाये।

-

अग्रगामी क्षेत्रों का विकास -

प्रो. रोस्टोव के अनुसार आत्म-स्फूर्ति अवस्था के लिए अर्थव्यवस्था को निम्नांकित तीन क्षेत्रों में बाँट सकते हैं -

- प्राथमिक विकास क्षेत्र- इन क्षेत्रों में नवप्रवर्तन व नई तकनीकें अपनाकर अन्य क्षेत्रों की तुलना में उच्च विकास दर को प्राप्त किया जा सकता है।

- पूरक विकास क्षेत्र- इन क्षेत्रों में तीव्र प्रगति प्राथमिक विकास क्षेत्रों में प्रगति से होती है। उदाहरण के लिए, यदि रेल उद्योग प्राथमिक विकास क्षेत्र है तो इस पर आश्रित कोयला तथा लोहा व इस्पात उद्योगों का विस्तार पूरक विकास क्षेत्र कहा जायेगा।

- व्युत्पन्न विकास क्षेत्र - इन क्षेत्रों के विकास की संभावनाएँ राष्ट्रीय आय, आबादी, औद्योगिक उत्पादकता आदि से सम्बन्धित होती हैं। अग्रगामी क्षेत्रों के विकास हेतु निम्न बातों का होना वांछित होता।

-

- अग्रगामी क्षेत्रों में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं की माँग निरन्तर बढ़ती हुई होनी चाहिये।

- विकास के साथ-साथ नये-नये उत्पादन फलन शुरू किये जाने चाहिये।

- पूँजी संचय की दर में वृद्धि की जाय।

- इन क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति के द्वारा अन्य क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिये ।

-

उचित सामाजिक, राजनैतिक एवं संस्थागत रूपरेखा-

प्रो. रोस्टोव के शब्दों में, “आत्म-स्फूर्ति के लिये वह समाज अधिक उपयुक्त होगा जो उद्यमशीलता अर्थात् जोखिम उठाने को सदैव तैयार रहे और नव प्रवर्तनों को अपनाने की तत्परता रखता हों।

प्रो. रोस्टोव के अनुसार राजनैतिक, सामाजिक व संस्थागत रूपरेखा ऐसी हो ताकि आन्तरिक साधनों से पूँजी निर्माण, बचत, नवप्रवर्तन को प्रेरित किया जा सके।

प्रो. रोस्टोव के अनुसार, कुछ देशों का आत्म-स्फूर्ति की अवधि निम्न प्रकार रही है-

| देश का नाम | आत्म-स्फूर्ति की अवधि |

| ब्रिटेन | 1783-1802 |

| फ्रांस | 1830-1860 |

| बेल्जियम | 1833-1860 |

| अमेरिका | 1843-1860 |

| जर्मनी | 1850-1873 |

| जापान | 1878-1900 |

| रूस | 1890-1914 |

| कनाडा | 1896-1914 |

| भारत | 1952 |

| चीन | 1992 |

विकासशील देशों को यदि आत्म-स्फूर्ति अवस्था में पहुँचना है, तो रोस्टोव ने यह सलाह दी है- “कम विकसित देशों को उपभोग स्तर से ऊपर की आय को पूँजी निर्माण के लिए प्रयोग करना चाहिए। उन्हें उद्यमी व्यक्तियों को व्यापार व उधार देने के व्यापार से हटाकर उद्योगों में लगाना चाहिये। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय मौद्रिक व अन्य नीतियों का प्रयोग करना चाहिए।”

4. परिपक्वता की अवस्था-

इस अवस्था में विकास करने की आदत पड़ जाती है क्योंकि विकास उत्तरोत्तर होता है।

प्रो. रोस्टोव के अनुसार, “ यह अवस्था एक दीर्घकाल प्रक्रिया है और एक समाज स्वयं स्फूर्ति के आरम्भ में होने के 60 वर्ष बाद परिपक्वता की अवस्था प्राप्त कर पाता है, परन्तु फिर भी स्पष्टता. इस अवधि के लिए कोई निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।”

प्रो. रोस्टोव के अनुसार “परिपक्वता वह अवस्था है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था उन भौतिक उद्योगों से आगे बढ़ने की क्षमता रखती हैं जिन्होंने उसकी आत्म-स्फूर्ति को सम्भव बनाया है और प्रौद्योगिकी को पूर्ण कुशलता के साथ अपने अधिकांश साधन क्षेत्रों पर लागू करने की सामर्थ्य रखती है।”

प्रो. रोस्टोव कहते हैं, “इस अवस्था को हम ऐसी अवधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जबकि एक समाज ने अपने अधिकांश साधनों में आधुनिक तकनीक को प्रभावशाली ढंग से लागू कर लिया हो ।”

परिपक्वता की अवस्था की विशेषताएं-

इस अवस्था को स्व-प्रेरित विकास की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं -

- विदेशी निर्भरता खत्म हो रही है।

- विकास की औसत दर समान रहती

- कुशल व योग्य श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

- ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या कम तथा शहरी जनसंख्या बढ़ रही है।

- कृषि पर जनसंख्या का भार कम होता है।

- विदेशी व्यापार का स्वरूप परिवर्तित हो रहा हैं ।

- उद्यमी वर्ग के स्थान पर प्रबन्धकीय वर्ग का विकास हो रहा है।

5. अत्यधिक उपभोग की अवस्था

इस अवस्था में देश में पूँजीगत वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन व उपभोग होता है तथा उपभोग उद्योग भी अधिक से अधिक उत्पाद करते हैं, टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाता है तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। इस अवस्था में आरामदायक एवं विलासी वस्तुओं की माँग सामान्य जनता द्वारा भी की जाने लगती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी देश का प्रभुत्व बढ़ने लगता है।

अत्यधिक उपभोग की अवस्थाएँ निम्नलिखित होती है।

- उपभोग का स्तर उच्चतम हो जाता है।

- औद्योगिक आबादी बहुत अधिक बढ़ती है।

- लगभग पूर्ण-रोजगार की स्थिति स्थापित होती है।

- यह विकास की चरम अवस्था होती है।

- देश अपनी उत्पादन शक्तियों को निम्नलिखित दशाओं में मोड़ने लगता है-

- अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का विस्तार करना।

- सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, एवं आय के समान वितरण से कल्याणकारी राजा की स्थापना ।

- उपभोग को अत्यधिक बढ़ावा।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1920 में,इंग्लैण्ड ने वर्ष 1930 में, जापान व पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में 1950 में तथा रूस ने 1955 में इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था।

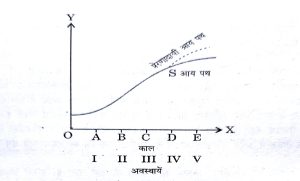

प्रो. किंडले वर्गर ने रोस्टोव द्वारा बतायी गयी विकास की पाँचों अवस्थाओं की S वक्र द्वारा दिखाया है। यह चित्र प्रदर्शित करता है कि शुरूआत में विकास धीरे -धीरे होता है, फिर विकास की गति धीरे-धीरे ऊंची होनी लगती है, इसके पश्चात् यह तेजी से ऊपर उठता है तथा अन्त में स्थिर हो जाता है।

प्रो. रोस्टोव के अनुसार, यह बता पाना कठिन है कि अधिक से अधिक उपभोग के वाद कौन-सी अवस्था आएगी।

रोस्टोव की विकास अवस्थाओं की कमियाँ

रोस्टोव द्वारा बतायी गयी अवस्थाओं की कमियाँ आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं-

-

विभाजन का अवैज्ञानिक आधार-

रोस्टोव द्वारा बतायी गयी अवस्थाओं में एक अवस्था के लक्षण दूसरी अवस्था में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार रोस्टोव की विकास अवस्थाओं का विभाजन अवैज्ञानिक है।

-

पर्याप्त आँकाड़ों का अभाव -

रोस्टोव की अवस्थाओं को सिद्ध करने हेतु पर्याप्त तथा विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष गलत हो सकते हैं।

-

इन अवस्थाओं से गुजरना आवश्यक नहीं-

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक देश इन अवस्थाओं से होकर गुजरे । कोई देश एक अवस्था में जाए बिना भी दूसरी अवस्था में पहुँच सकता है।

-

उद्योगों को ही परिणामी मानना, त्रुटिपूर्ण होना-

केवल उद्योग ही परिणामी नहीं होते वरन् कृषि, परिवहन आदि क्षेत्र भी परिणामी होते हैं।

-

विकास का स्वा-चालित एवं होना, भ्रमपूर्ण होना-

एक अवस्था तक पहुँचने के बाद देश का आर्थिक विकास स्वचालित तथा स्वयं-स्फूर्ति होने लगता है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है।

-

मापदण्ड की कमी -

एक अवस्था के खत्म होने एवं दूसरी अवस्था के शुरू होने की निश्चित जानकारी के लिए प्रो. रोस्टोव द्वारा कोई मापदण्ड नहीं बताया गया है। रोस्टोव की उपरोक्त आलोचनाएँ होने के बावजूद भी इसमें कोई संन्देह नहीं कि आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वोत्तम विश्लेषण प्रो. डब्ल्यू. रोस्टोव ने ही किया है।

महत्वपूर्ण लिंक

- शुम्पीटर का विकास सिद्धान्त- विशेषताएँ, चक्रीय प्रकृति, आलोचनाएं

- शुम्पीटर के आर्थिक विकास सिद्धान्त की मान्यताएं एवं प्रमुख बातें

- असन्तुलित विकास के सिद्धान्त | संतुलित एवं असंतुलित संवृद्धि में अंतर

- लुइस के आर्थिक विकास मॉडल की आलोचना | श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत

- रोडान के प्रबल प्रयास का सिद्धांत एवं उसकी आलोचनाएं

- न्यूनतम क्रांतिक प्रयास का सिद्धान्त एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन

- नैल्सन का निम्नस्तरीय संतुलन अवरोध सिद्धान्त

Disclaimer: wandofknowledge.com केवल शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रश्न के लिए, अस्वीकरण से अनुरोध है कि कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम नकल को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अगर किसी भी तरह से यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है, तो कृपया हमें wandofknowledge539@gmail.com पर मेल करें।