रोडान के प्रबल प्रयास का सिद्धांत

रोडान के प्रबल प्रयास का सिद्धांत

“बड़ा धक्का अथवा प्रबल प्रयास” सिद्धान्त प्रो० पाल एन० रोजेन्सटीन-रोडान के नाम से संबंधित है। सिद्धान्त यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने और उसे प्रगति पथ पर चलाने के लिए “बड़ा धक्का” या बड़ा व्यापक कार्यक्रम आवश्यक है, जो न्यूनतम किन्तु उच्च मात्रा के विनियोग के रूप में हो। उसने M.I.T. अध्ययन से अपने तर्क पर बल देने के लिए एक ‘सादृश्य’ प्रस्तुत किया है। “यदि विकास कार्यक्रम को थोड़ा भी सफल बनाना है, तो संसाधनों का एक न्यूनतम स्तर उस कार्यक्रम में लगाना ही पड़ेगा। किसी देश को वृद्धि की आत्मनिर्भरता की अवस्था में लाना ठीक ऐसा ही है, जैसा हवाई जहाज को धरती से हवा में उड़ाना। भूमि पर एक ऐसी क्रांतिक गति होती है, जिसे विमान को वायुवाहित बनने के लिए धरती पर ही पार करना पड़ता है।”

यह सिद्धान्त कहता है कि “धीरे-धीरे” चलने से अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक विकास-पथ पर नहीं लाया जा सकता बल्कि इसके लिए आवश्यक स्थिति यह है कि एक न्यूनतम मात्रा में विनियोग किया जाय। इसके लिए उन बाह्य मितव्ययिताओं को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, तो तकनीकी रूप में स्वतन्त्र उद्योगों की एक-साथ स्थापना से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार विनियोग की न्यूनतम मात्रा में प्रवाहित होने वाली अविभाज्यताएँ तथा बाह्य मितव्ययिताएँ आर्थिक विकास का सफलतापूर्वक सूत्रपात करने के लिए आवश्यक होती हैं।

रोजेन्स्टीन-रोडान ने तीन विभिन्न प्रकार की अविभाज्यताओं तथा बाह्य मितव्ययिताओं का विश्लेषण किया है

- उत्पादन फलन में अविभाज्यताएँ विशेष रूप से सामाजिक उपरि पूँजी की पूर्ति की अविभाज्यता;

- माँग की अविभाज्यता;

- बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता।

आर्थिक विकास लाने में इन अविभाज्यताओं के कार्यों का विश्लेषण इस प्रकार है

-

उत्पादन फलन में अविभाज्यताएँ –

रोजेन्स्टीन-रोडान के अनुसार, आगतों-निर्गतों तथा प्रक्रियाओं की अविभाज्यताओं से बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। उसका पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमरीका में बढ़ते प्रतिफलों ने पूँजी-उत्पादन अनुपात कम करने में काफी भाग लिया था परन्तु वह सामाजिक उपरि पूँजी की अविभाज्यता का, और इसलिए पूर्ति पक्ष में बाह्य मितव्ययिताओं का, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानता है। सामाजिक उपरि पूँजी की सेवाएँ जिनके अन्तर्गत आधारभूत उद्योग जैसे विद्युत, परिवहन तथा संचार हैं, अप्रत्यक्ष रूप सेदक हैं और इनके पूरा होने की अवधि लम्बी होती है। इनका आयात नहीं किया जा सकता। उनकी संस्थापनाएँ “काफी प्रारंभिक राशि” के विनियोग की अपेक्षा रखती हैं। इसलिए उनमें कुछ समय तक अप्रयुक्त क्षमता रहेगी। इनमें “विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं का अगम्य न्यूनतम उद्योग – मिश्रण होता है, जिसके कारण विकासशील देश को अपने कुल विनियोग 30-40% इन दिशाओं में लगाना पड़ेगा।” इसलिए उन्हें शीघ्र फलदायक प्रत्यक्षतः उत्पादन विनियोग से पहले होना चाहिए।

इस प्रकार रोडान के अनुसार, सामाजिक उपरि पूँजी को यह चार अविभाज्यताएँ विशिष्टता प्रदान करती हैं।

- यह काल में अप्रतिवर्त्य होती है और इसलिए आवश्यक है कि अन्य प्रत्यक्षतः उत्पादक विनियोगों से यह पहले हों।

- इनमें एक निश्चित न्यूनतम टिकाऊपन होता है, जो इसे गठीला बनाता है।

- इनकी गर्भावधि लम्बी होती है (अर्थात् यह देश में फल देना शुरू करती है)।

- इसमें विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक उपयोगिताओं का एक निश्चित अह्यस्य उद्योग-मिश्रण होता है। सामाजिक उपरि पूँजी की पूर्ति की ये अविभाज्यताएँ विकासशील देशों में विकास की प्रमुख बाधाएँ हैं, इसलिए शीर्ष-फलदायक प्रत्यक्षतः उत्पादक विनियोगों का मार्ग चलाने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक उपरि पूँजी में उच्च प्रारम्भिक विनियोग किया जाना चाहिए।

-

माँग की अविभाज्यता-

माँग की अविभाज्यता या पूरकता इस बात की अपेक्षा रखती है कि विकासशील देशों में परस्पर निर्भर उद्योगों की एक-साथ स्थापना हो। व्यक्तिगत विनियोग परियोजनाओं में भारी जोखिम रहता है क्योंकि अनिश्चितता यह होती है कि उनकी वस्तुओं के लिए बाजार होगा या नहीं इसलिए विनियोग सम्बन्धी निर्णय परस्पर निर्भर रहते हैं। रोजेन्स्टीन-रोडान ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए जूता-फैक्ट्री का प्रसिद्ध उदाहरण दिया हैं। शुरू में बन्द अर्थव्यवस्था लेकर, मान लीजिए कि एक जूता फैक्टरी में सौ अदृश्य बेरोजगार श्रमिक काम पर लगाये जाते हैं, जिनकी मजदूरी अतिरिक्त आय का निर्माण करती है। यदि ये श्रमिक अपनी समस्त आय उन जूतों पर खर्च करें जिनका वे निर्माण करते हैं, तो जूता बाजार में निरन्तर माँग रहेगी और इस प्रकार उद्योग सफल हो जायेगा। परन्तु वे अपनी समस्त अतिरिक्त आय जूतों पर नहीं खर्च करेंगे क्योंकि मानवीय आवश्यकताएँ अनेक प्रकार की होती हैं। फैक्टरी के बाहर के लोग भी इन अतिरिक्त जूतों को नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे दरिद्र हैं और उनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। इस प्रकार बाजार के अभाव के कारण नई फैक्टरी उजड़ जायेगी।

इसी उदाहरण को बदलकर प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक कारखाने में सौ की बजाय सौ कारखानों में दस हजार श्रमिक लगे हैं, जो विविध प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उन वस्तुओं के क्रय में अपनी मजदूरी खर्च करते हैं। नए उत्पादक एक-दूसरे के ग्राहक होंगे और इस प्रकार अपनी वस्तुओं के लिए बाजार बना लेंगे। माँग की पूरकता बाजार ढूँढ़ने की जोखिम को घटाती है और विनियोग की प्रेरणा को बढ़ाती है।

दूसरे शब्दों में, विकासशील देशों में बाजार के छोटे आकार तथा विनियोग की कम प्रेरणा को पार करने के लिए, माँग की अविभाज्यता परस्पर निर्भर उद्योगों में एक उच्च न्यूनतम मात्रा के विनियोग को आवश्यक बना देती है।

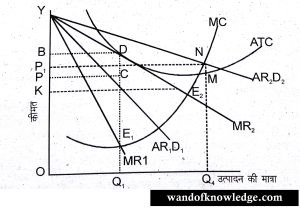

रोजेन्स्टीन-रोडान का जूता कारखाने का उदाहरण चित्र से समझाया जा सकता है।

ATC तथा MC वक्र एक प्लांट की लागत को दर्शाते हैं, जो कि एक दृष्टतम आकार के प्लांट से कुछ छोटा है। D1 तथा MR1 जूता कारखाने की मांग और सीमांत आगम वक्र हैं जब कवल इसी में विनियोग किया जाता है। यह 00, (10,000) जूतों का उत्पादन करती है। जिन्हें OP1 कीमत पर बेचती है जो इसकी ATC (औसत कुल लागत) को पूरा नहीं करती है। अतः कारखाना (abP1 हानि उठा रहा है। परन्तु जब एक साथ अनेक विभिन्न उद्योगों में विनियोग किया जाता है तथा जूतों की पूर्ति (Q1, Q4 (40,000) हो जाती है। अब जूता कारखाना P, RST के बराबर लाभ कमाता है। इसी प्रकार अन्य उद्योग भी लाभ कमाते हैं।

-

बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता –

रोजेन्स्टीन के सिद्धान्त में बचत की उच्च आय-लोच तीसरी अविभाज्यता है। विनियोग के एक उच्च न्यूनतम आकार के लिए बचतों की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। दरिद्र विकासशील देशों में इसे उपलब्ध कराना आसान नहीं क्योंकि वहाँ आय का स्तर बहुत कम होता है। इस कठिनाई को पार करने के लिए यह आवश्यक है कि जब विनियोग में वृद्धि होने के कारण आय बढ़े तो बचत की औसत दर की अपेक्षा बचत की सीमांत दर बहुत अधिक हो। परन्तु किसी भी देश में बचत की पिछली औसत दर से बचत की सीमांत दर कभी अधिक नहीं रही।

इन तीन अविभाज्यताओं तथा इनके द्वारा उत्पन्न बाह्य मितव्ययिताओं के दिये हुए होने पर विकासशील देशों में विकास की बाधाओं को पार करने के लिए “बड़ा प्रयास” या न्यूनतम मात्रा का विनियोग आवश्यक है। रोडान लिखते हैं कि “विकास की सफलतापूर्ण नीति के लिए आवश्यक उत्साह तथा प्रयत्न में अन्ततः अविभाज्यता का तत्व होता है।” अकेले तथा हल्के ढंग से धीरे-धीरे चलने का आर्थिक वृद्धि पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ता। जब किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के भीतर एक न्यूनतम गति या मात्रा में निवेश होता है, तभी विकास का वातावरण बनता है। इस प्रकार जब विकास की एक बार प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो एक साथ ही संतुलित वृद्धि के संबंधों के मार्ग पर क्रियाशील होती है।

ये तीन संबंध हैं-

- सामाजिक उपरिपूँजी तथा प्रत्यक्षतः उत्पादक क्रियाओं में संतुलन

- पूँजी-वस्तु उद्योगों तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में अनुलंब सन्तुलन,

- बढ़ रही उपभोक्ता माँग में पूरकता के कारण विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में क्षैतिज संतुलन। इस प्रकार के संतुलित विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रम अपेक्षित होता है।

प्रबल प्रयास सिद्धांत की आलोचनाएं

जकब वाइनर का ‘बड़े धक्के’ या प्रबल प्रयास के सिद्धान्तों की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न हैं –

-

बाह्य मितव्ययिताएँ –

सिद्धान्त द्वारा बतलाया गया है कि ‘बड़े धक्के’ के उपयोग से बाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त होंगी परन्तु यह मितव्ययिताएँ विदेशी व्यापार से भी प्राप्त की जा सकती है फिर इतनी विशाल मात्रा में विनियोजन करने की आवश्यकता ही क्या है।

-

अनुपयुक्त नीति-

बाह्य मितव्ययिताएँ प्रायः लागत अधिकतम करती है, और उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं करती, जिससे इस नीति को विकसित एवं अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके द्वारा मितव्ययिताएँ भले ही प्राप्त हो जायें परन्तु उत्पादन में वृद्धि न संभव होने से इसे उचित नहीं माना जा सकता।

-

कृषि क्षेत्र में विनियोग की उपेक्षा –

“प्रबल प्रयास” सिद्धान्त का एक प्रमुख दोष यह है कि यह कृषि तथा अन्य प्राथमिक उद्योगों को छोड़कर सभी प्रकार के उद्योगों में पूँजी वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और सामाजिक उपरिव्यय पूँजी में उच्च स्तरीय विनियोजन के महत्त्व पर बल देता है। कृषि अनुस्थापित देशों में सिंचाई, परिवहन सुविधाओं, भूमि सुधारों इत्यादि के माध्यम से कृषि प्रथाएँ सुधारने में पूँजी विनियोग का प्रबल प्रयास उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि अन्य उद्योगों में ऐसी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की अपेक्षा उनमें विकास करने के बजाय मन्द कर देगी।

-

स्फीतिकारी दबाव –

सामाजिक ऊपरी सुविधाओं पर एक उच्च न्यूनतम मात्रां के विनियोजन का सूत्रपात भी बहुत महँगा होता है फिर उपरिव्यय पूँजी का पूँजी-उत्पाद अनुपात अधिक होता है और इसकी परिपक्वता अवधि भी बहुत लम्बी होती है तो अल्प-विकसित देशों के विकास के काम को अधिक कठिन तथा लम्बा बना देता है। इसका कारण यह है कि ऐसे देशों में प्रबल प्रयास के लिए आवश्यक उपरिव्यय पूँजी प्रदान करने के लिए काफी वित्तीय साधन नहीं होते। जिस अवधि में उपरिव्यय पूँजी का निर्माण होता है वही अवधि उपभोक्ता वस्तुओं में कमी के कारण स्फीतिकारी दबावों की भी अवधि होगी। फिर ये स्फीतिकारी दबाव उपरिव्यय पूँजी निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ा देंगे और ऐसे अल्प विकसित देशों के लिए शीघ्र आर्थिक विकास की प्राप्ति कठिन बना देंगे।

-

प्रशासकीय एवं संस्थापक कठिनाइयाँ-

‘प्रबल प्रयास’ सिद्धान्त राज्य द्वारा संचालित विनियोजन के विस्फोट पर आधारित है। रोजेन्स्टीन ने बताया है कि अविकसित देशों में अपूर्णतया विकसित मार्केटों की उपस्थिति में कीमत तंत्र बहुत घटिया संकेत प्रणाली है, परन्तु राज्य विनियोजन पर निर्भरता स्वयं अनेक समस्याएँ खड़ी कर देती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रशासकीय तथा संस्थागत मशीनरी दुर्बल तथा अदक्ष होती है। विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाने में नहीं बल्कि उनको चालू करने में भी कठिनाई अवश्य उत्पन्न होती है। सांख्यिकी सूचना, तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षित व्यक्तियों और विभिन्न विभागों में तालमेल का अभाव कुछ ऐसी जटिस समस्या है जिसका हल आसान नहीं है। फिर, अधिक अल्पविकसित देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जहाँ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र पूरक नहीं होते बल्कि अधिकतर प्रतियोगी होते हैं। इससे पारस्परिक स्पर्धा और सन्देह होता है जो अर्थव्यवस्था की सन्तुलित वृद्धि हेतु अपनाते हैं।

-

ऐतिहासिक तथ्य नहीं है –

नितान्त महत्त्वपूर्ण बात है कि रोडान का सिद्धान्त वर्तमान काल में अल्पविकसित देशों को शीघ्र प्रगति के मार्ग पर चलाने का एक नुस्खा-सा है। इस बात की ऐतिहासिक व्याख्या नहीं है, कि विकास कैसे होता है।

प्रो. हेगन के अनुसार, “ऐतिहासिक दृष्टि” से ‘प्रबल प्रयास’ की उपस्थिति या अनुपस्थिति कहीं भी वृद्धि की प्रमुख विशेषताएँ नहीं रही है।

महत्वपूर्ण लिंक

- एडम स्मिथ और रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत

- आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचनाएं

- एडम स्मिथ के आर्थिक विकास संबंधि विचार

- कार्ल मार्क्स का सामाजिक विकास सिद्धान्त एवं आलोचना

- शुम्पीटर का विकास सिद्धान्त- विशेषताएँ, चक्रीय प्रकृति, आलोचनाएं

- शुम्पीटर के आर्थिक विकास सिद्धान्त की मान्यताएं एवं प्रमुख बातें

- असन्तुलित विकास के सिद्धान्त | संतुलित एवं असंतुलित संवृद्धि में अंतर

- लुइस के आर्थिक विकास मॉडल की आलोचना | श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत

Disclaimer: wandofknowledge.com केवल शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी प्रश्न के लिए, अस्वीकरण से अनुरोध है कि कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम नकल को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अगर किसी भी तरह से यह कानून का उल्लंघन करता है या कोई समस्या है, तो कृपया हमें wandofknowledge539@gmail.com पर मेल करें।